Wie gelingt Mission?

Die Lage der Kirche in Europa ist mitunter zum Verzweifeln: Leere Gottesdienste, Kirchenaustritte, Strukturreformen und große Glaubwürdigkeitsprobleme sind an der Tagesordnung. Es ist die Krise des etablierten Christentums. Antworten auf diese Krise finden sich vielleicht an Orten, wo das Christentum noch jung ist oder war. Die Geschichte der Missionare wie des sel. Joseph Gerard bietet Anhaltspunkte.

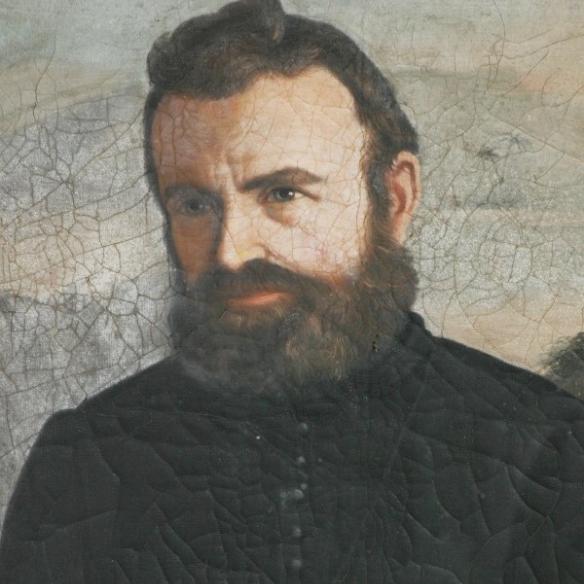

Ein Franzose für Südafrika

Joseph Gérard wurde 1831 in der Gegend von Nancy in Westfrankreich geboren. 1851 trat er als Seminarist bei den Oblaten ein. 1853 wurde er von Eugen von Mazenod zum Diakon geweiht.

Schon im März des gleichen Jahres erhielt Frater Gérard den Auftrag für die Mission ins südliche Afrika. Am 10. Mai fuhr er mit zwei Mitbrüdern von Toulon aus ab; sie erreichten Ende Januar 1854 in Port-Natal, heute Durban.

An den Umständen gescheitert

Die ersten Jahre seines Wirkens verraten uns einiges über ein grundlegendes Prinzip der Mission: Entscheidend für das Gelingen ist nicht nur das Engagement des Missionars, daran fehlte es bei Pater Gerard nie. Entscheidend sind auch die Umstände. In seinen ersten Jahren im südlichen Afrika lebte Pater Gerard bei den Zulus – doch trug sein Einsatz dort keine Früchte. Die Oblaten waren von den Anführern der Zulus nur geduldet und deren polygame Familienstruktur war mit der christlichen Moral unvereinbar. Die Missionare sahen ein: Es bestand kein wirkliches Interesse bei den Zulus für ihr Christentum. So brach Pater Gerard seine Mission ohne wirkliche Ergebnisse ab.

Verantwortung übernehmen, klug handeln

Hier wurde aber ein weiterer Aspekt entscheidend: Die Bereitschaft, nicht aufzugeben, stattdessen klug zu handeln. Ihr Ziel, die Mission in Afrika, gaben die Oblaten nicht auf – aber sie gingen auf die Suche nach einem anderen Volk, wo sie bessere Bedingungen vorfanden.

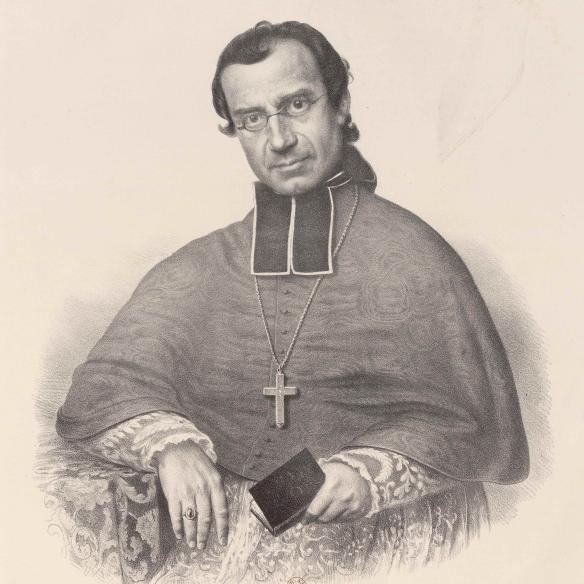

Das Gebiet der Zulus und Basothos gehörte damals zum Apostolischen Vikariat Natal, dessen Bischof der Oblatenmissionar Marie-Jean-François Allard war. Von November 1861 bis März 1862 reisten Bischof Allard und Pater Gerard ins Land der Basothos, ins heutige Lesotho. Der Sohn des Königs zeigte großes Interesse an den Missionaren und gestattete ihnen, durch das Land zu reisen und die verstreut lebenden katholische Familien zu besuchen. Auch sein Vater König Moshoeshoe empfing die Missionare freundlich und gestattete ihnen, eine Missionsstation zu errichten. Ihre neue Missionsstation nannten die Missionare Motse oa 'm'a Jesu - Dorf der Mutter Jesu.

Chancen wahrnehmen

Es begann damit, erst einmal grundlegende Infrastruktur zu schaffen. Die Missionare waren zunächst damit beschäftigt, ein Haus für die Missionare und eine Kirche zu errichten – Projekte, die sich bis November 1863 hinzogen. Durch die Bauarbeiten hatte Pater Gerard auch kaum Zeit, Sesotho zu lernen – die Sprache der Basothos.

Das aber war für Pater Gerard entscheidend: Er wollte direkt mit den Menschen sprechen können, nicht vermittelt durch einen Übersetzer. Daher verschob er auch die Einweihung der neuen Kirche – wenigstens die Predigt wollte er in Sesotho halten.

Der Tag der Eröffnung der Mission wurde in Anwesenheit des Königs so glanzvoll wie möglich gestaltet und Moshoeshoe zeigte erneut sein Wohlwollen für die Oblaten.

Sich in Dienst nehmen lassen?

Das Wohlwollen des Königs resultierte aus dessen Hoffnung, das Christentum möge einen positiven Einfluss auf sein Volk haben, „das heißt, dass sie genauer würden in der Beobachtung der Gesetze der Gerechtigkeit, in der Achtung des Eigentums der anderen, dass sie ihm ergebener und gehorsamer würden“, so Bischof Allard 1862.

Das zeigt: Das Wohlwollen der Mächtigen ist nie umsonst – sondern immer mit eigenen Zielen verbunden. Für die Kirche ist es daher immer eine entscheidende Frage: Möchten sie sich von den Mächtigen für ihre Ziele in Dienst nehmen lassen oder nicht?

Werben und Entscheidungen ermöglichen

Bischof Allard und Pater Gerard ließen sich in Dienst nehmen. Denn ohne das Wohlwollen des Königs wäre ihre Mission noch schwerer als ohnehin schon. Denn die meisten Basothos standen den Missionaren reserviert gegenüber.

Das war nicht unbegründet. Denn viele Hindernisse, die bei den Zulus bestanden hatten, gab es auch im neuen Missionsgebiet: die Polygamie, die paganen Bräuche und die wichtige Rolle der Zauberer.

Die Arbeit der Missionare lag daher auf zwei Schwerpunkten: den Besuchen der Menschen dort, wo sie wohnten. Und der Gestaltung der Sonntage. Denn an diesen Tagen wurde nicht nur eine Messe gefeiert. Danach gab es noch Gesänge, Unterweisungen, denen stets Fragestunden und Diskussionen folgten; am Nachmittag gaben die Patres Katechismusunterricht, der mit einem Lied zu Ehren Marias abschloss.

Diese intensive Arbeit mit den Kirchengängern war nötig. Denn die Taufe wurde intensiv vorbereitet. Das ist ein weiterer Hinweis, den der Missionar Gerard für die Mission gibt: Je schwieriger das Umfeld, umso ernsthafter muss das Christentum der Getauften sein.

Wie es nicht ging, das zeigten die Calvinisten: Sie waren, von der Kapkolonie kommend, schon einige Jahrzehnte in dem Gebiet aktiv – und konnten scheinbar auch Erfolge vorweisen. Basothos ließen sich taufen. Doch änderten sie ihr Leben danach nicht. Bald praktizierten sie ihr alten paganen Kulte wieder.

Die Christen müssten erlöster aussehen

Um das zu verhindern, hielt Pater Gerard die Anforderungen schon für die Aufnahme als Taufbewerber hoch. Um mit der Vorbereitung für die Taufe beginnen zu können „ist schon eine gewisse Praxis christlicher Religion und ein Verzicht auf schlechte Gewohnheiten wie Polygamie, Beschneidung, Götzenkult, usw.“ notwendig, so Pater Gerard.

„Bevor die Basothos zum Katechumenat zugelassen werden, machen sie das Versprechen, die Zehn Gebote zu beobachten.“ Er verlängerte das Katechumenat, die Bewerbungsphase vor der Taufe, zudem von sechs Monaten auf ein Jahr. Die Getauften forderte er auf, äußere Zeichen der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche zu tragen. Bei der Taufe erhielten die Neuchristen als Unterscheidungszeichen das Kreuz, die Wundertätige Medaille und den Rosenkranz, den sie am Hals trugen.

Diese hohen Anforderungen konnten die Missionare aber nur durchsetzen, weil sie mit ihrem eigenen Leben das Evangelium authentisch bezeugten. Und die Oblaten blieben auch in Gefahren bei den Basothos. Auch als der Krieg kam.

Die Sprache der Nächstenliebe

Von 1865 bis 1868 kämpften die Basothos mit den Buren, die sich von der Kapkolonie kommend nach Norden ausbreiteten. So zogen die Burenarmeen im August 1865 nahe der Mission vorbei. Die Oblaten verließen in dieser Zeit die Mission nicht. Stattdessen versteckte sich Pater Gerard mit den Basothos im nahe gelegenen Wald – und wurde selbst fast getroffen. Sein Brevier, das neben ihm auf dem Boden lag, wurde dabei als Zeugnis der Gefahr von Kugeln durchlöchert. Zudem gewannen die Oblaten an Anerkennung, da sie Kinder, Alte und Verwundere aufnahmen, wenn Alarm geschlagen wurde. Pater Gerard bemerkte dazu 1865: Die Nächstenliebe ist „eine bei den Ungläubigen immer sehr überzeugende Sprache.“

Der Erfolg gab dem Engagement von Pater Gerard recht. 1875 zog er aus Anlass der Visitation des neuen Bischofs Jolivet OMI Bilanz: Vierhundertachtundachtzig Basothos wurden in zehn Jahren getauft, und die Zahl der Katechumenen nahm zu. Die Missionare hatten etwa dreißig christliche Ehen gesegnet. Die Saat des Evangeliums ging langsam auf.

Mission heute leben

Aus den ersten 20 Jahren, die der sel. Joseph Gerard im Süden Afrikas verbracht hat, lässt sich einiges lernen:

Pater Gerard wusste, wann er, bei allem Engagement, keine Chance hatte, das Evangelium zu verkünden. Fruchtbarere Felder können dagegen schon in der unmittelbaren Nachbarschaft warten. Für die Kirche bedeutet das zu fragen: Auf welchen Einsatzfeldern kann man das Evangelium fruchtbar verkünden – und wo gerade nicht?

Zu einer klugen Reflexion gehört es auch, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Nach 20 Jahren im Süden Afrikas hatte Pater Gerard 30 christlichen Ehen gesegnet – nur 30, möchte man sagen. Doch Pater Gerard ist bei allen Schwierigkeiten nie verzweifelt und hat seine Mission nie aufgegeben. Das ist auch für die Christen heute eine Herausforderung.

Durch seine Hartnäckigkeit konnte Pater Gerard Chancen wahrnehmen, die sich ergaben. Doch diese Chancen haben einen Preis. Die Oblaten waren dem König der Basothos willkommen, weil er sie auch für seine Zwecke nutzen wollte. Für die Kirche und die Christen bedeutet das: Für welche Ziele anderer lasse ich mich einspannen – und was muss ich ablehnen, um der Botschaft des Evangeliums treu zu bleiben.

Die Erfahrungen des sel. Pater Gerard zeigen zudem: Das Evangelium zu leben ist anspruchsvoll, gerade in einer Umgebung, wo es nicht verwurzelt ist. Die Anfrage, wie das Evangelium ihr Leben prägt, müssen sich alle Christen gefallen lassen. Aufgabe der Kirche ist es, sie darauf vorzubereiten. Aufgabe der Kirche ist es auch, gute Entscheidungen durch das richtige Wissen zu ermöglichen.

Gute Entscheidungen richten sich dabei auch wesentlich an der Nächstenliebe aus. Pater Gerard ließ sich daran messen – gerade dann, als es schwierig wurde. Die meisten kommen heute nicht mehr in die Situation, wo ihnen Kugeln um die Ohren fliegen – dennoch: Herausforderungen im Dienst der anderen anzunehmen, gehört zum Auftrag Jesu. In diesem Auftrag wiederum liegt die Hoffnung. Denn wer Christus aufnimmt, für den gilt der Satz: Ich bin bei euch alle Tage.