Mehr Köpfe, weniger Kinder

Morgengrauen in Lagos: Im dunstigen Licht der ersten Stunde schreit das 124. Neugeborene dieses Tages im staatlichen Krankenhaus, eines von Hunderten, die hier täglich das Licht der Welt erblicken. Zwölftausend Kilometer weiter östlich bläst in einem Pflegeheim bei Osaka ein Hundertjähriger die Kerzen seiner Torte aus – in Japan kein Einzelfall mehr, denn jeder 85. Einwohner hat dort die Neunzig überschritten. Später an diesem Vormittag wird eine Frau in Berlin Mitte 30 von ihrem Smartphone geweckt, nicht von ihrem Kind – denn inzwischen hat jede zweite Frau unter 35 noch kein Kind; eine statistische Tatsache, die so normal geworden ist wie der Cappuccino to go.

Drei Orte, drei Momentaufnahmen: hohe Geburtenraten im globalen Süden, extreme Alterung im Fernen Osten, bewusste Familienplanung in Europa. Gemeinsam zeigen sie, wie stark sich die Demografie seit 2000 verschoben hat und welchen Einfluss Wohlstand, Bildung und Gesundheitsfortschritt dabei spielen.

Die Weltbevölkerung wächst – aber langsamer

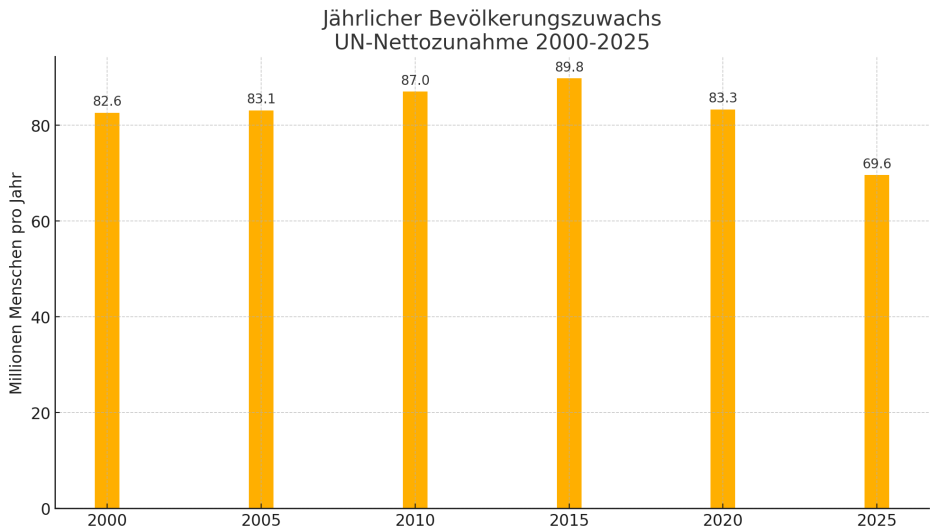

Laut Vereinten Nationen lebten 2000 rund 6,17 Milliarden Menschen; bis 2025 werden es etwa 8,23 Milliarden sein – ein Plus von zwei Milliarden. Dennoch wächst die Bevölkerung langsamer: Die jährliche Rate sank von 1,36 % auf 0,85 %, sodass heute 70 Millionen Menschen pro Jahr hinzukommen, 2000 hingegen fast 90 Millionen.

Hauptgrund ist der weltweite Geburtenrückgang. Die grobe Geburtenrate fiel von 21,8 auf 17,0 Geburten je 1 000 Einwohner, die Fertilitätsrate von 2,73 auf 2,24 Kinder pro Frau – damit nähert sich die Rate dem Wert von 2,1 Kindern pro Frau an, die statistisch für eine Erhaltung der Bevölkerung notwendig wäre.

Die deutliche Zunahme der Bevölkerung beruht daher auf anderen Faktoren: Zum einen der sinkenden Kindersterblichkeit von 75 auf 37 Todesfälle je 1 000 Geburten. Impfprogramme, sauberes Wasser und bessere Geburtshilfe ersparen täglich zehntausenden Familien den Verlust eines Kindes.

Ein weiterer Faktor, der die Bevölkerung vergrößert, ist die gestiegene Lebenserwartung: Das Medianalter erhöhte sich von 26,3 auf 30,6 Jahre; der Anteil der über 65-Jährigen legte von 6 % auf knapp 10 % zu. Ebenso stieg die Lebenserwartung von 66,8 auf 73,3 Jahre.

Allerdings entwickeln sich Regionen in der Welt sehr unterschiedlich: Japan, Südkorea oder Italien altern rapide mit Fertilitätswerten um 1,3, während Subsahara-Afrika mit durchschnittlich 4,3 Kindern den Gegenpol markiert.

Subsahara-Afrika – Epizentrum des Wachstums

Die Region zählte 2024 rund 1,23 Milliarden Menschen; 2050 werden es voraussichtlich 2,11 Milliarden sein. Treiber ist eine zwar sinkende, aber weiter hohe Fertilität: 2024 im Schnitt 4,3 Kinder pro Frau, 2050 voraussichtlich 3,1. Das Medianalter wird 2050 erst 25 Jahre betragen – Subsahara-Afrika wird noch lange jung bleiben.

Wohlstand und Demografie – zwei Seiten einer Medaille

Die hohe Geburtenrate in Subsahara-Afrika steht in Verbindung mit der relativen Armut dieser Region. Grundsätzlich gilt: Je höher das BIP pro Kopf, desto niedriger Geburten- und Kindersterblichkeit und desto höher die Lebenserwartung. 2023 bekamen Frauen in Niedrigeinkommensländern 4,65 Kinder, in Hocheinkommensländern nur 1,47; zugleich starben in armen Staaten 68 von 1 000 Kindern, in Reichen nur fünf.

Bangladesch zeigt, wie sich ein Entwicklungsland entwickeln kann: Dort steigerte sich das Pro-Kopf-Einkommen von 500 US-Dollar 2000 auf 2 550 US-Dollar 2023; gleichzeitig sank die Fertilität von 4,5 auf 2,2 und die Kindersterblichkeit von 83 auf 27.

Ein weiterer Faktor für eine geringere Geburtenrate ist Mädchenbildung: Durch jedes zusätzliche Schuljahr für Mädchen sinkt die Fertilität im Schnitt um 0,3 Kinder – egal ob muslimisch, hinduistisch oder christlich.

Absolut mehr Christen, aber relativ weniger

Die Demographie wirkt sich auch das zahlenmäßige Verhältnis der Religionen aus.

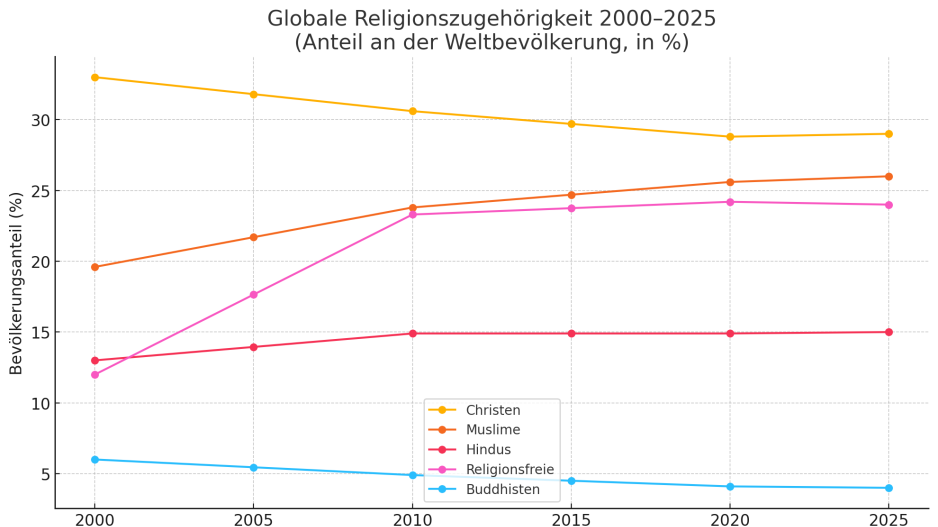

Um 2000 stellten Christen rund 33 %, Muslime 19,6 %, Hindus 13 %, Buddhisten 6 % und Religionsfreie 12 % der Weltbevölkerung. Bis 2025 haben sich die Proportionen verschoben: Christen zählen heute etwa 2,36 Milliarden (29 %), Muslime 2,13 Milliarden (26 %), Hindus 1,23 Milliarden (15 %), Religionsfreie 2 Milliarden (24 %), Buddhisten 0,32 Milliarden (4 %).

Der Islam wächst am dynamischsten: Hohe Fertilität (2010-15: 3,1 Kinder pro Frau) und ein Medianalter von 24 Jahren lassen die muslimische Bevölkerung mehr als doppelt so schnell wachsen wie die Welt insgesamt. Wie oben beschrieben ist das vor allem auf die ökonomische Lage in den bevölkerungsreichsten muslimischen Ländern zurückzuführen.

Das Christentum gewann zwar vor allem in Subsahara-Afrika neue Mitglieder, verlor aber in alternden OECD-Staaten. Zum einen durch die sinkende Kinderzahl; zum anderen durch den Trend der Religionslosen. Diese Gruppe besitzt global die niedrigste Fertilität (1,7), nimmt jedoch in reichen Regionen zu.

Am stärksten altert die buddhistische Bevölkerung: ihre Fertilität lag 2015 bei 1,6, weshalb ihre absolute Zahl seit 2010 sinkt.

Bis 2050 erwarten Szenarien annähernde Parität zwischen Christen (31 %) und Muslimen (30 %). Die Religionslosen erreichen ihr Maximum um 2035 bei 26 % und nehmen danach leicht ab, weil ihre niedrige Fertilität den Zulauf durch Austritte vermutlich nicht mehr ausgleichen wird.

Die Welt verändert sich

Diese Daten zeigen: Sinkende Geburten, bessere Kindergesundheit und höhere Lebenserwartung formen eine ältere, aber weniger kinderreiche Welt. Subsahara-Afrika bleibt das stärkste Wachstumszentrum. Gleichzeitig hat sich das religiöse Gleichgewicht verschoben: Ein junger Islam und ein junges afrikanisches Christentum legen zu, Buddhismus und europäisches Christentum schrumpfen und Säkularität wächst, wo der Wohlstand zunimmt.